起初得知这本书是在《品牌消费观》;对话梁宁,一切商业困境都是真假需求问题这个播客中听到的。听完后感觉这是一本书好,收到后马不停蹄的读完了,感受良多,整理下来,以备回味。

一、总结

二、要点整理

序

人放弃一件事,原因往往只有一个—不赚钱,或者没有钱再支撑下去了。

如果一件事,只符合你自己一个人的需求,而你也可以凭一己之力完成它,那它一定是件小事。

在商业世界,领导共识的能力,是核心领导力。

分歧通常因:感受不一致,想象不一致,利益不一致。

企业不是为了服务客户而生的,企业是通过服务客户从市场中获得资源,从而让自己生存和发展的。

任何一段好的关系,一定是双向成就的。

关于模式:

懂自己为什么能生存,懂自己为什么能继续在这里生存。

明白自己的生存优势是什么,明白从市场中获得资源要用来干什么---持续投入,打造自己的竞争力系统。

每一个成熟的市场里,需求是公共的,供给是类似的,只有生存模式是自己的。

如果你努力了,但是没有获得市场的回应,那一定是商业闭环还没有走完。

Part 1 价值

进入商业世界的第一个训练,就是要摆脱自己的主观感受、主观意愿,站到交易对手那一侧来审视自己手上的一切。

每个想做商业的人,都应该有逛超市的习惯。

你一直在吐槽,一致在怨念,却无法离开。最核心的原因,其实还是需求—你对他的需求依然存在。真需求,就是这么刚性。“其实可以反向寻找需求,哪里有槽点就说明这里的需求还没有被很好的满足,不接受现状,不安于现状就是很好的例子。比如拓竹的3D打印机将一个很难上手的产品变成了小孩哥都可以玩弄几下的工具”

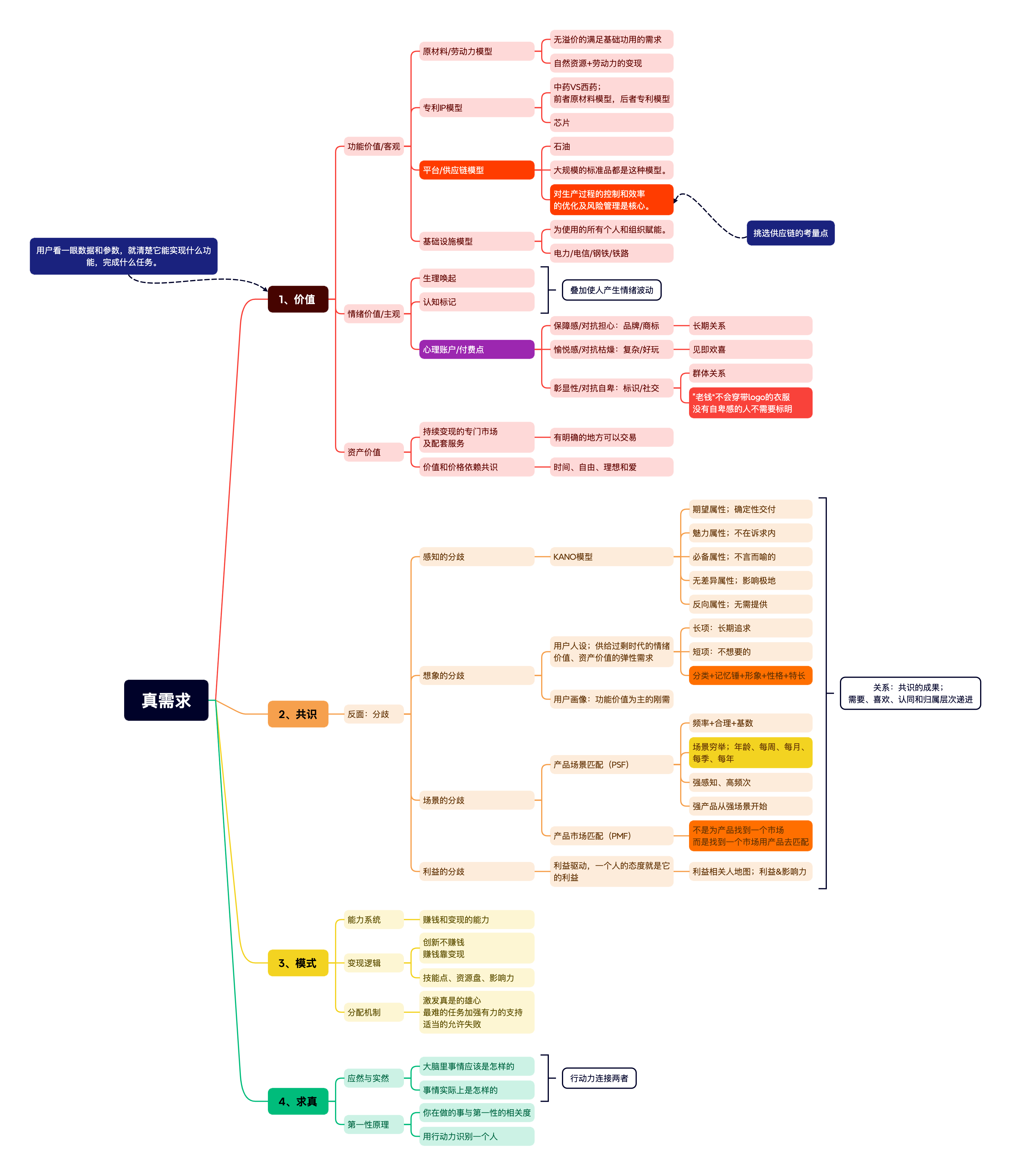

产品价值=功能价值+情绪价值+资产价值

1、功能价值与效率需求

用户看一眼数据和参数,就清楚它能实现什么功能,完成什么任务。这就是提供功能价值的产品。

一部手机,号称硬件只有5%的毛利。这句话翻译一下就是是手机也只是卖个原材料的钱。

中药是原材料模型,而西药则是专利/IP模型。

新的基础设施会带来什么?万物生。

初代供应链,一件商品最好的归宿就是进入京东的供应链,经过26天最终卖给消费者。如果商品进入了传统供应链,那么商家需要3个月或者更久,才能感受到来自市场的温度。“所以速度决定了反馈环路的周期,如何掌控产品和市场的匹配度,唯有速度快,快速的完成迭代和改进”

在果链和特链上,苹果和特斯拉赚专利/IP的钱,中国企业赚供应链的钱。

人生四件事,衣食住行。“这句话我大概在7-8年前就在思考,如果能在这四个相关的行业折腾点事儿出来那么一定是有市场的;而当时的我还在做一些和这些毫无关系的产品”

供应链长且慢,与时尚产品快速变化的要求互相矛盾,这是所有服装企业的痛点。

SHEIN抓住了过去20年中国供应链崛起带来的产业人工红利,以及互联网崛起带来的产品经理红利和工程师红利。而后两种人才红利,正是中国当下的优势所在。

如果去研究一下西方国家巨富的诞生过程,我们会发现,原因几乎如出一辙----基础设施私有化。

喜欢占便宜是人的天性,付一样的钱可以获得多个功能,这当然更有吸引力。“缝合怪的可怕之处”

2、情绪价值与情感需求

因为人有情感需求,所以情绪有价值。

如果没有羞耻心这个闸门的控制,每个人都会盯着漂亮的人看,这是直接的生理唤起,就像小孩子的目光会锁定糖果一样。

所有生物到了某个年龄之后,生理唤起的能力必然衰退。

情绪二因素理论:生理唤起,叠加认知标记,使一个人形成了感受与情绪。

创造情绪价值,创造愉悦感体验,让用户愿意为之付费,则要有玩具思维。

保障感和愉悦感,一个是长期关系,一个是见即欢喜。

奢侈品的三大品类:服饰、酒、餐饮,都有功能的特性就是【社交属性】“主要用途是让别人知道”

奢侈品的运营,办一场又一场的社交活动-晚宴,派对,红毯。因为没有社交,就没有彰显性,奢侈无从放置。

没有奢侈品是始于大众的。“就好像加特林杆架这个产品,最开始最应该从圈内老炮等把玩贵重渔具,或者流量明星等一众顶尖的人开始推”而祥麟是一个“接地气”“屌丝网红”的代表”

所谓的“老钱”家族不会穿带logo的衣服——没有自卑感的人,不需要用这些来标明自己。

用昂贵稀缺的原料(貂),做一个以前没人做过的品类(丁),觉得自己再创新,其实用户穿做不舒适(没有愉悦感),还穿在里面,没法跟人嘚瑟(没有彰显性)。

3、资产价值与投资需求

与其说共识像黄金一样珍贵,毋宁说黄金的价值在于共识。

资产类产品,一旦降价就会乏人问津,甚至引起恐慌。

奢侈品如香奈儿,爱马仕只有一个价格策略,那就是涨价,卖的好固然会涨价;卖不动时,也会继续涨价。

人世间真正的奢侈:时间、自由、理想、爱。

4、产品创新---价值组合

如果一个商品只有情绪价值,而没有功能价值作为锚定,从商业角度来看,也不够犀利。

性价比与高频,一定是功能类产品最大的杀器。

超高频的功能类产品吃下各类低频的功能,让它们成为自己的一部分,增强自己的能力,几乎是竞争的必然结果。

5、品牌价值

品牌就是名字+logo+故事+印象的信息包。

你可以做一个新产品,但没人可以做一个新品牌,你只能注册一个商标。

说品牌一定要分辨:商标、白牌、网红、老牌、大牌、头牌。

品牌=一代代产品+公共记忆+时间过滤。

每一个品牌刚亮相的时候,都是产品+商标。

白牌就是白做的品牌。白牌就是原材料+供应链模型。

白牌产品=产品价值+商标

老牌产品=产品价值+保障感

网红产品=产品价值+新鲜感+话题度

大牌=产品价值+辨识度+情感唤起

头牌(大宗师款产品)=产品价值+辨识度+行业领导力

小米的重要方法论:不要发挥,你自我欣赏,觉得真诚工人的东西,可能只会让人尴尬。

人对信息永无休止的贪欲,让这件事好像难以停下来。

Part 2 共识

要做某个产品,首先需要的是内部共识,六军不发无奈何---这就是团队没有达成共识时领导者的困境。

接着,产品需要客户共识,产品需要市场共识,最后最容易被企业忽略的是社会共识。

在这个人世间,没有两个人站在同一双鞋里,秉持着同一颗心,没有两个人利益完全一致。

所以领导共识,需要先看到分歧,清晰地知道分歧点在哪里,然后找到走向共识的方式。

6、感知的分歧:特性与属性

产品有价值点,但是用户感受不到。因为他只交付了核心价值,而没有管理用户共识。

我们做用户研究,更重要的是去研究、去理解用户为什么不行动。

期望属性:

期望属性就是用户最核心的诉求。能够确定性交付,用户就满意;不能交付,用户就不满意。

体验来自预期。有的时候,体验差并不是因为东西不好,只是不符合预期。

魅力属性:

用户对产品的这个特性没有预期,不在最初的诉求范围内。没有这个特性,用户满意度不会降低,但多了这一点,用户会有惊喜感,满意度、好感度就会提升。

比如面馆老板娘很漂亮,很热情;很多网红店都在魅力属性上下功夫。

必备属性:

对于用户而言,这些特性、这些价值点,默认应该提供,是不言而喻的。

比如一家餐馆应该是干净卫生的。

无差异属性:

用户感知不强,根本不在意的特性,对用户体验影响极低。无论有无,用户的满意度都不会有太大改变。

山泉水煮面条,自来水过滤后煮面条,完全体验不到任何差异。

反向属性:

用户对这个特性没有需求,提供后,用户满意度反而会下降。

牛肉面里乱加香菜。

做产品,没有任何一个特性可以不花钱。不能确定性交付,就是智商税。

7、想象的分歧:用户人设:

人设=固定人物分类+记忆锤+外在形象特点+性格+特长

用户画像,是刚需时代的工具。这个工具的假设是,用户需要什么,是因为他没有。

而用户人设,则是丰饶时代的工具。你会看到,一个人的长项,就是他的需求。越是强的点,他越会继续要,持续投入;而一个人没有的东西,则可能是他不想要的。

不满情绪 x 愿景 x 第一步 > 改变的阻力

为什么孩子高考后会是一个离婚高峰?因为“陪孩子考完”,是这个家庭最后的共同愿景。

看模特穿着这件衣服,是愿景。而自己穿着这件衣服,叫现实。

愿景让人产生冲动,而现实往往劝退冲动。

人设是一种个人的愿景,它是一种自我期许,以及沿着这种自我期许产生的行为逻辑。

大量非本圈中人不能理解的消费与行为,那些是一个人在为自己的人设投资。合理的部分是理性,不合理的部分是人性。

我们很难撮合一个露营地作精和一个奉行经济实用主义的人一起生活,也很难想象一个追求安稳的保守主义者和一个爱冒险的梦想家人生作伴。

用户画像用于以功能价值为主的刚需产品,用户人设则用于以情绪价值、资产价值为主的弹性需求产品。

8、场景的分歧:产品场景匹配

活了、死了,两种中间的状态就是“未生”----没死也没活。

最难的,是找到自己该相信什么。

如果你的产品做对了,做准了,增长的用户曲线就会告诉你。

而你的产品,如果没有一条飞起的用户曲线,那就是有的地方做错了。

尤其是第一次创业的人,还没习惯“认输”和“接受损失”。承认自己错了,简直就是某种局部自杀。

如果价值不成立,最好的选择就是早死早超生。

每个场景,在你的心智中都有更顺理成章的产品可以选择。

如果没有具体的场景可放置,用户就无法形成某种使用习惯。而所有产品要想做大规模,都需要能够进入某种工作或者生活的常态场景中。成为用户习惯。(合理的场景+高频的场景+用户基数)

产品市场匹配(PMF):找到一个好的市场,然后用产品去匹配。

“市场”这个词的颗粒度太大。对一个产品而言,需要找到一个能然自己活下来的具体“场景”。

向判断一个产品是会增长还是会衰落,只要看看他的场景是在扩大还是在收缩,,就可见一斑。

我们需要不断深化对用户场景的理解,这是对用户的生活/工作的具体化认识。

市场是和用户不是抽象概念,不是模糊一团的整体。

我们应该在高频出现,且能形成强感知的时刻打磨产品,就如何精心打扮去赶赴重要的约会。

什么是黄金场景,对于一个演员来说,可能就是春晚舞台。

强产品从强场景开始。

9、利益的分歧:利益驱动

如果一件事因为你的努力和付出才存在,离开你的努力和付出就不存在,那它一定是一件小事。

如何能提升老板对自己这件事的关注度和投入度,办法是画利益相关人地图。一个人的利益就是他的态度。

职场不是家,所有人在这里,所图无非利益。当你不明白一个人的态度时,其实是你没读懂对方的利益。

如果利益驱动没到终端的末梢,消费者依然不会行动。

企业会因为一个善举忽然间被网络社会放大,从而获得市场的奖励。

企业也会因为一个错误面对汹涌的舆情,收到市场的惩罚。

10、认知战:从新主张到共识

1.信息操纵;2.情绪操控;3.认知引导;4.舆论导向;5.心里操作。

农夫山泉和哇哈哈的竞争。

交际的核心,是情绪价值,而不是功能价值。彼此内情相得,聊得来,玩得来,才愿意更多的相处。

一个重大举鼎的做出,只能依赖于对方是真的想做这件事情。你必须给出时间和空间,让种子萌发。

11、关系:共识的成果

关系的四个次第:需要、喜欢、认同和归属

在单纯的需要里,一切都是工具。

喜欢有了倾向性,到那时喜欢里没有忠诚。

认同是忠诚的开始。---你的核心员工对你是需要、喜欢还是认同,差别就更大了。

归属感,是你愿意为之而战。强者之认为弱者所做的一切叫听话,叫服从,不知道那是弱者的爱。

一切都将围绕长期价值展开。这是王者与流寇的分水岭。

Part 3 模式

模式是一个企业构建自己的竞争力,从而活下去的秘密。

创新其实并不赚钱,创新是一件花钱的事。

12、能力系统

模式的第一个问题:那谁的钱;to C/to B/to VC/to G四种模式

认知是因,创新是果。

在信息高度对称的时代,简单的产品创新,只能享受非常短暂的先发优势,接下来比拼的,是产品背后的模式和模式背后的能力系统。

如果你今后做任何事都愿意先尝试10次,要么你会得到你想要的东西,要么你会得到一些你从来都不知道自己能得到的东西。

一件事为什么失败,一定是因为他在认识边界和资源边界之外。

13、变现逻辑

权力的核心是分配权。

评估一个人有三个要点:技能点、资源盘和影响力。

每个人都会做自己认为对的事情,但你怎么知道自己做的事对的呢?这是规划思维和演化思维的差别。

演化思维的特点则是,没有计划,只有一个大概的方向和大概的原则,根据世界的真实反馈进行调整和迭代。只有做出自己的第一个动作,世界才会开始反馈,后面的事情才会依次浮出水面。

14、分配机制

优秀的人都是分配资源的高手。

对一名顶尖的工程师来说,最好的奖赏莫过于承担最艰巨的任务并拥有强大的支持。让他们开眼界,激发他们真实的雄心,是给他们最难的任务加上视野和资源的支持,以及适当地允许他们失败。

失败事创新最好的朋友,因为只有失败才会说真话,告诉你什么是那个最坚硬的真实。

人们会透支自己未来20年的收入买房子,会付一张报纸1万倍的成本去买电视机,你会发现,在真需求面前,钱真的不是最大的问题。

Part 4 求真

弱者道之用,弱者能成事,是因为他们的背后有天道,他的做法符合“道”

15、应然与实然

互联网的天道,就是“真需求”。

“简单”这个词,几乎是所有工具之争的制高点。

强者是难以理解弱者的,因为弱者的困难、畏惧、尴尬,他们完全感受不到。

当强者不能理解弱者的困境时,也许就是弱者的创新机会。

在创新道路上永远要自我拷问的一个命题:应然与实然。

应然,就是我们大脑里事情应该是怎样的;实然。就是事情实际上是怎样的。

16、第一性原理

你在做的优化,与第一性的相关度有多高?

行动力是一个人的自我模式。对一群工程师来讲,造火箭比看比赛有意思多了。

马斯克选人,选的是以成就感为食物的人。

只有追求这种极致成就感的人,才能接受自己从智力到体力被如此极致地压榨。

马斯克控制一件事的方法就是具体具体在具体。

所以马斯克不怕错误,怕的是过程不清晰,只要过程清晰,就可以优化。

人们在做一件事时,之所以会内耗、畏惧、拖延。很多时候是由于对无效努力的恐惧。